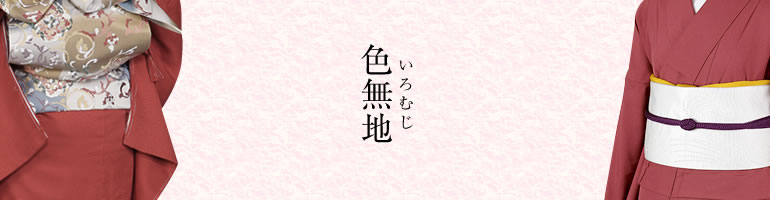

色無地

色無地(いろむじ)とは、黒以外の1色に染められた柄なしの着物を指します。

買取価格の相場は、状態のいいもので、3,000円から5,000円程度になり、小紋と比べても買取に際しては価値がないものとされています。

紋なしは気軽に普段着にしたり、お茶のお稽古などに着用したりしますが、紋を入れることで、紋のつかない付下げや訪問着よりも、格上の正装として着用することができます。

紋が入っていると、買取価格はさらに下がりますので、紋を入れた色無地の場合は、ご自分で大切に着ているほうがいいかもしれませんね。

買取価格の相場は、状態のいいもので、3,000円から5,000円程度になり、小紋と比べても買取に際しては価値がないものとされています。

紋なしは気軽に普段着にしたり、お茶のお稽古などに着用したりしますが、紋を入れることで、紋のつかない付下げや訪問着よりも、格上の正装として着用することができます。

紋が入っていると、買取価格はさらに下がりますので、紋を入れた色無地の場合は、ご自分で大切に着ているほうがいいかもしれませんね。

色無地の種類

地紋

生地の織り目を応用して浮かび上がらせる模様のことを地紋(じもん)と呼びます。

地紋には様々な種類のものがあるので、買取価格の相場や格式を鑑定する場合は信頼のおける専門店で見てもらった方がよいでしょう。

また色無地の着物は汚れやほつれが目立ちやすく、査定額が下がってしまうことが多いもの。

買い取りを検討している方は、買取店へ売りに出す前に状態のチェックをしてみることをおすすめします。

染めや色糸ではなく単色織りで作られる色無地地紋は、それだけで高い品格を感じさせる美しい織物です。

通常、色無地と言うとおしゃれ着としての意味合いが強い着物になりますが、ここに地紋が入ると途端に格式が上がります。

ただし地紋は柄の種類や一つ紋の数によって【慶事用・弔事用・慶弔両用・略式用】と用途・格式が変わってきますので、着用の際には注意が必要です。

地紋には様々な種類のものがあるので、買取価格の相場や格式を鑑定する場合は信頼のおける専門店で見てもらった方がよいでしょう。

また色無地の着物は汚れやほつれが目立ちやすく、査定額が下がってしまうことが多いもの。

買い取りを検討している方は、買取店へ売りに出す前に状態のチェックをしてみることをおすすめします。

染めや色糸ではなく単色織りで作られる色無地地紋は、それだけで高い品格を感じさせる美しい織物です。

通常、色無地と言うとおしゃれ着としての意味合いが強い着物になりますが、ここに地紋が入ると途端に格式が上がります。

ただし地紋は柄の種類や一つ紋の数によって【慶事用・弔事用・慶弔両用・略式用】と用途・格式が変わってきますので、着用の際には注意が必要です。

紋なし

-

綸子(りんず)...

生糸(撚っていない糸)で織り上げた絹織物のことを綸子と言います。

綸子(りんず)...

生糸(撚っていない糸)で織り上げた絹織物のことを綸子と言います。 -

紋意匠(もんいしょう)...

経糸に駒撚糸、地緯(ベースとなる緯糸)に強撚糸、絵緯(模様部分の緯糸)

紋意匠(もんいしょう)...

経糸に駒撚糸、地緯(ベースとなる緯糸)に強撚糸、絵緯(模様部分の緯糸)

関連記事